「標準型電子カルテ」とは

厚生労働省ホームページより引用

そもそも標準とは何か?というお話をします

世界的な電子カルテの標準規格として「HL7 FHIR(エイチエルセブン ファイアー)」形式というものがあります

政府は、世界的な標準の「HL7 FHIR」形式に統一するように、日本のベンダーに働きかけています

「HL7 FHIR」形式に準拠することにより国が目指すことは

①国が患者等の情報を一元管理(レセプト・特定健診等情報、予防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療(介護を含む))

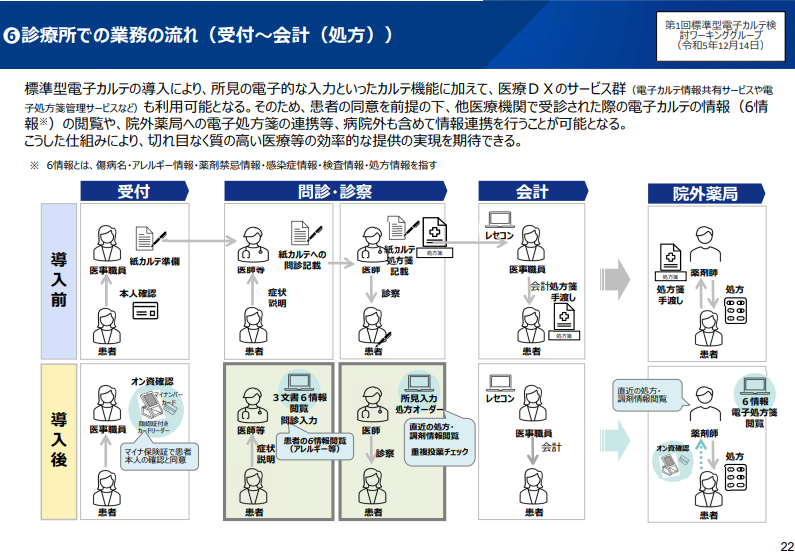

②全国の医療機関で患者情報を共有(3文書、6情報)

☆3文書・・健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー

☆6情報・・傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査、処方

であり、これを実現させるためHL7 FHIR」形式に準拠した電子カルテが医療機関に必要になるのです

標準型電子カルテα版とは

標準型電子カルテα版とは2025年より無床診療所対象にて運用開始予定の標準電子カルテです

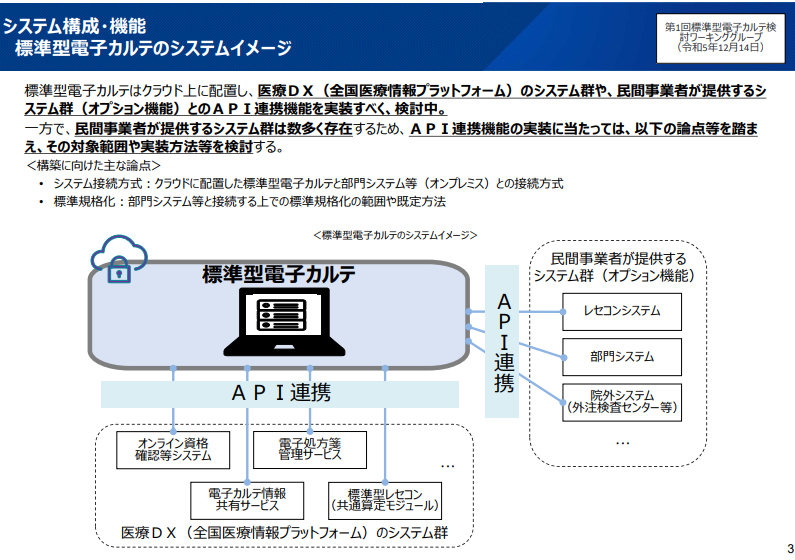

クラウドベースで開発され、全国医療情報プラットフォームと連携することが可能なシステムの予定です

2025年4月頃には無床診療所を対象にテスト運用が開始される予定のようです

標準型電子カルテα版に搭載されている機能は

・外来受付

・診療記録

・各種オーダー(検体検査・処方)

・電子カルテ情報共有サービス連携

※現在のところ無床診療所対象のため入院機能は装備されていない

厚生労働省でイメージしている無床診療所での業務の流れは以下の通りです

厚生労働省ホームページより引用

標準型電子カルテの導入のみでは診療は完結できない

前章でもご説明したように、「標準型電子カルテ」には外来受付・診療記録・各種オーダー(検体検査・処方)・電子カルテ情報共有サービス連携の機能が装備されています

ですがレセコン・検査機器・予約システム・WEB問診・経営分析などの機能は装備されていないため、API(連携のための共通インターフェス)を通じて民間事業者のシステムと連携する必要があります

そのため、スムーズな連携が可能なシステムの選定が必要で、それにかかるコストがいくらなのかなども確認しておく必要があります

2030年に向けて「標準型電子カルテ」をすべての医療機関に導入へ

国が開発する「標準型電子カルテ」はすべての病院・診療所への電子カルテ普及を目指したものです

それにより国は国民の医療情報を収集でき、病院・クリニックは医療情報の共有によりスムーズな診療を行うことができるというメリットがあります

現在の電子カルテの普及率は病院で6割弱、診療所で5割弱(厚生労働省令和2年調査による)です

ここから100%の普及を目指すため、国が低コストでの電子カルテの導入をサポートするということです

現在は無床診療所を対象にした標準型電子カルテα版のみですが、2030年に稼働を目指す本格版は有床診療所や200床未満の病院も対象となる予定だそうです

既存のベンダーとの共存は?

とはいえ既存の電子カルテベンダーよりはるかに低価格に設定してしまうと既存のベンダーの業務を圧迫してしまうことになりかねません

このあたりのバランスから考えて、標準型電子カルテ、既存の電子カルテベンダーの製品いずれの選択をしても補助金を出すなどの施策が今後出てくる可能性はありますので、導入時期は慎重に判断したほうが良いかもしれません

コメント